人类大脑能快速区分面孔与无生命客体,并加工面孔的多维度社会属性(如种族、性别、年龄等)。加工面孔的多维度属性是复杂社会交往的认知基础,相关的神经机制在人类和非人灵长类动物有广泛研究,但对其它物种是否具有类似的面孔加工及相关认知和神经机制的研究较少,特别是,目前没有关于人类和其它物种的面孔加工是否与相同基因关联的实验研究,开展相关研究对于从进化的角度理解面孔加工及其与社会行为的关系具有重要意义。

人类研究发现,孤独症患者具有社交障碍,且面孔加工异常,其相关的一个高风险基因是Shank3。基于这些发现,博彩平台、IDG麦戈文脑科学研究所韩世辉教授课题组与中国科学院遗传与发育生物学研究所张永清研究员(现任湖北大学教授)团队开展合作,结合行为、眼动和神经电生理技术,研究野生比格犬和携带Shank3突变基因比格犬面孔加工的差异,2025年4月在Science Advances 发表了题为“Autism-like atypical face processing in Shank3 mutant dogs”的研究论文,揭示比格犬面孔加工的神经机制及关联基因Shank3。

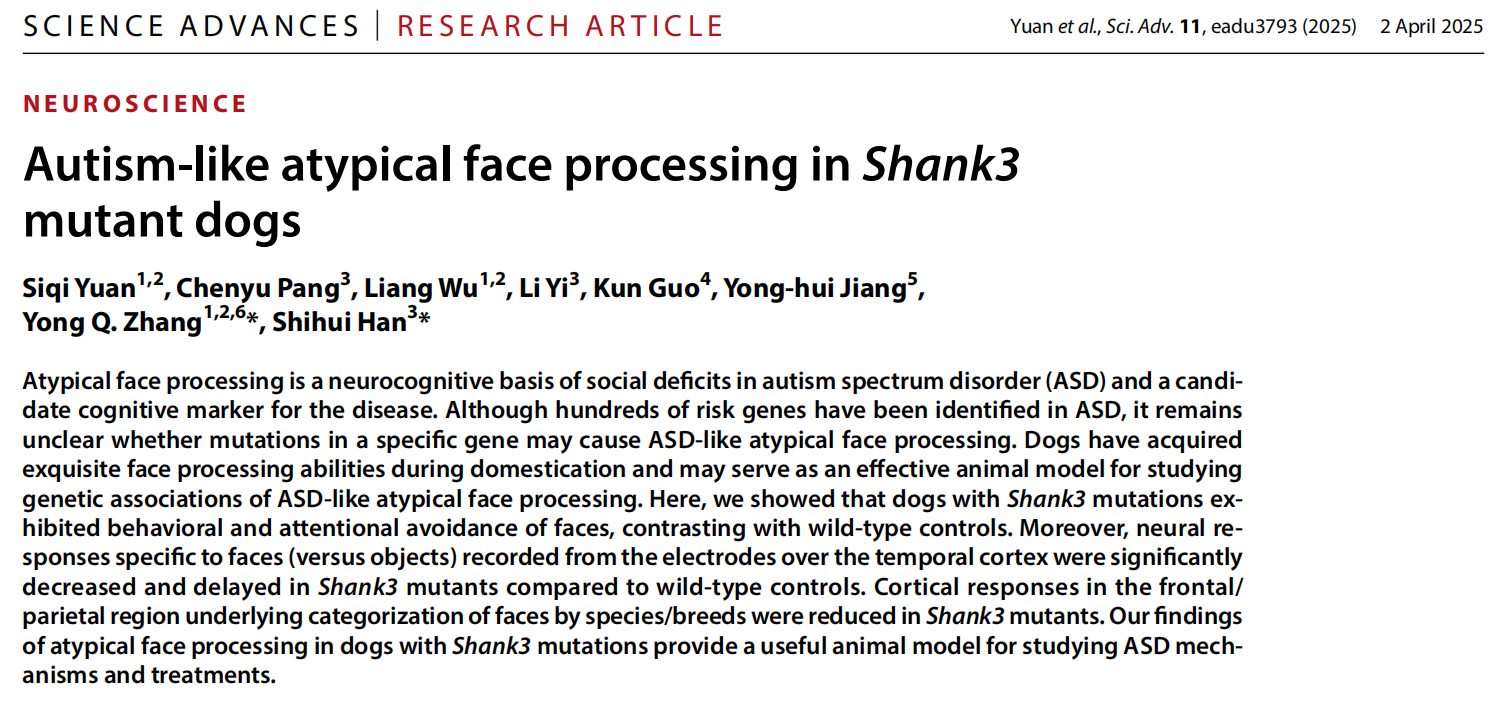

该研究第一部分包括三个实验。面孔偏好行为实验比较野生型犬和突变犬对面孔图片以及非面孔图片(房子)的自然选择行为(图一)。发现野生型犬偏好于面孔刺激,而Shank3突变犬则偏好于房子刺激。为了检测突变犬的行为反映对房子的偏好还是对面孔的回避,实验又比较了对房子和汽车的选择行为,发现野生型犬和突变犬对这两种刺激都没有明显偏好,提示突变犬对房子的偏好本质是对面孔的回避。倒置图片的实验结果证明,被试犬的偏好行为与图片刺激的低水平视觉属性无关。

图一。(A)面孔偏好行为实验范式。(B-D)面孔偏好行为实验结果。

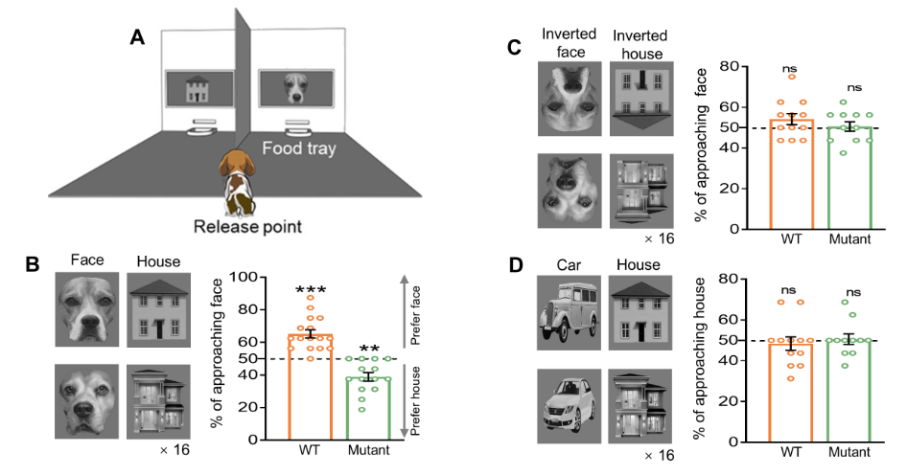

该研究进一步利用眼动追踪技术,给被试犬同时呈现面孔刺激和房子刺激,比较野生型犬和Shank3突变犬对图片刺激的视觉注视时间和频率,发现野生型犬对面孔(比房子)的注视时间更长,注视次数更多,而突变犬对面孔的注视时间较短,注视次数也较少(图二)。这种现象主要存在于对面孔眼睛区域的注视。此外,突变犬首次注视面孔的时间要显著晚于野生型。

图二。(A)眼动实验范式。(B-G)眼动实验结果。

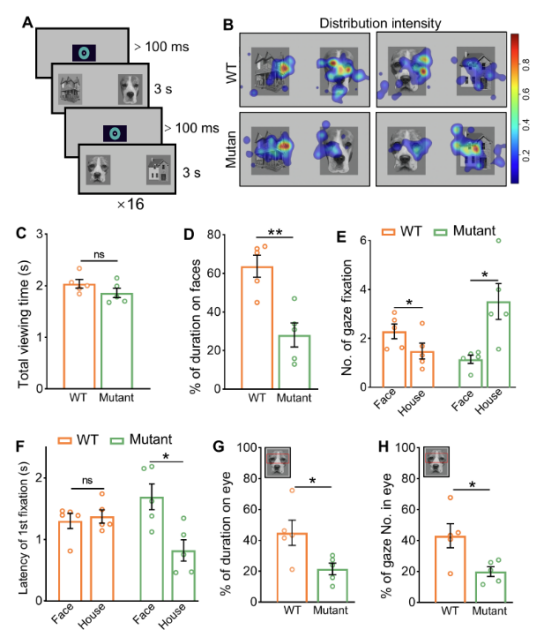

为了揭示面孔加工的动态神经过程,该研究利用电生理技术手段,记录了被试犬在观看面孔与非面孔刺激的神经响应。发现,在刺激开始后100 ms左右,出现了一个对面孔特异响应的脑电成分(N1),但是Shank3突变犬的N1振幅显著小于野生型犬,而对房子诱发的N1振幅大小与野生型犬无差异(图三)。此外, Shank3突变犬对面孔刺激的响应时间(N1 latency)要显著的晚于野生型。这些结果提示了突变犬与面孔加工有关的早期神经活动的异常。

图三。(A)眼动实验范式。(B-G)眼动实验结果。

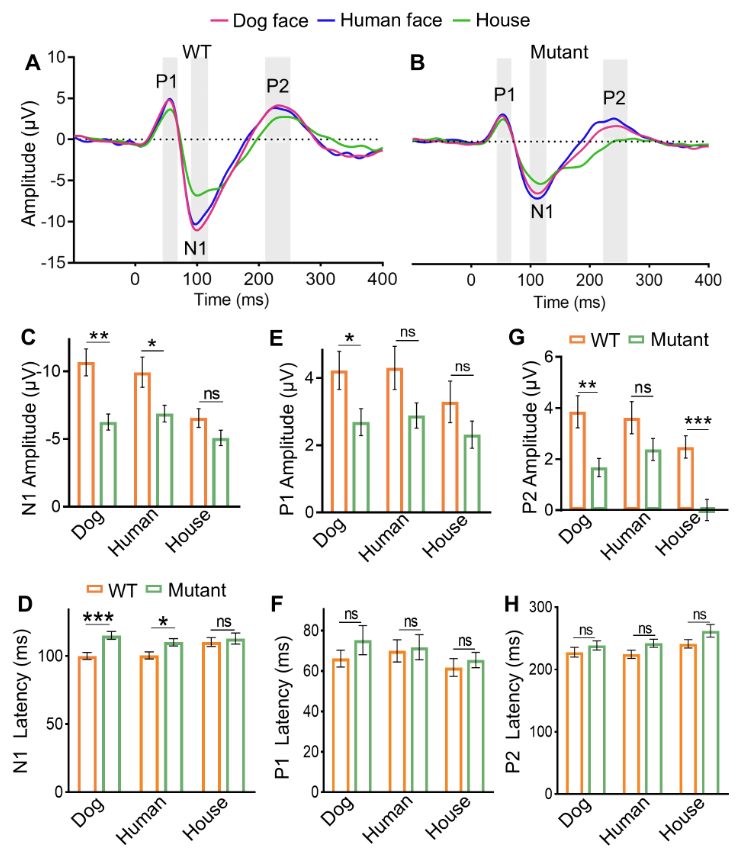

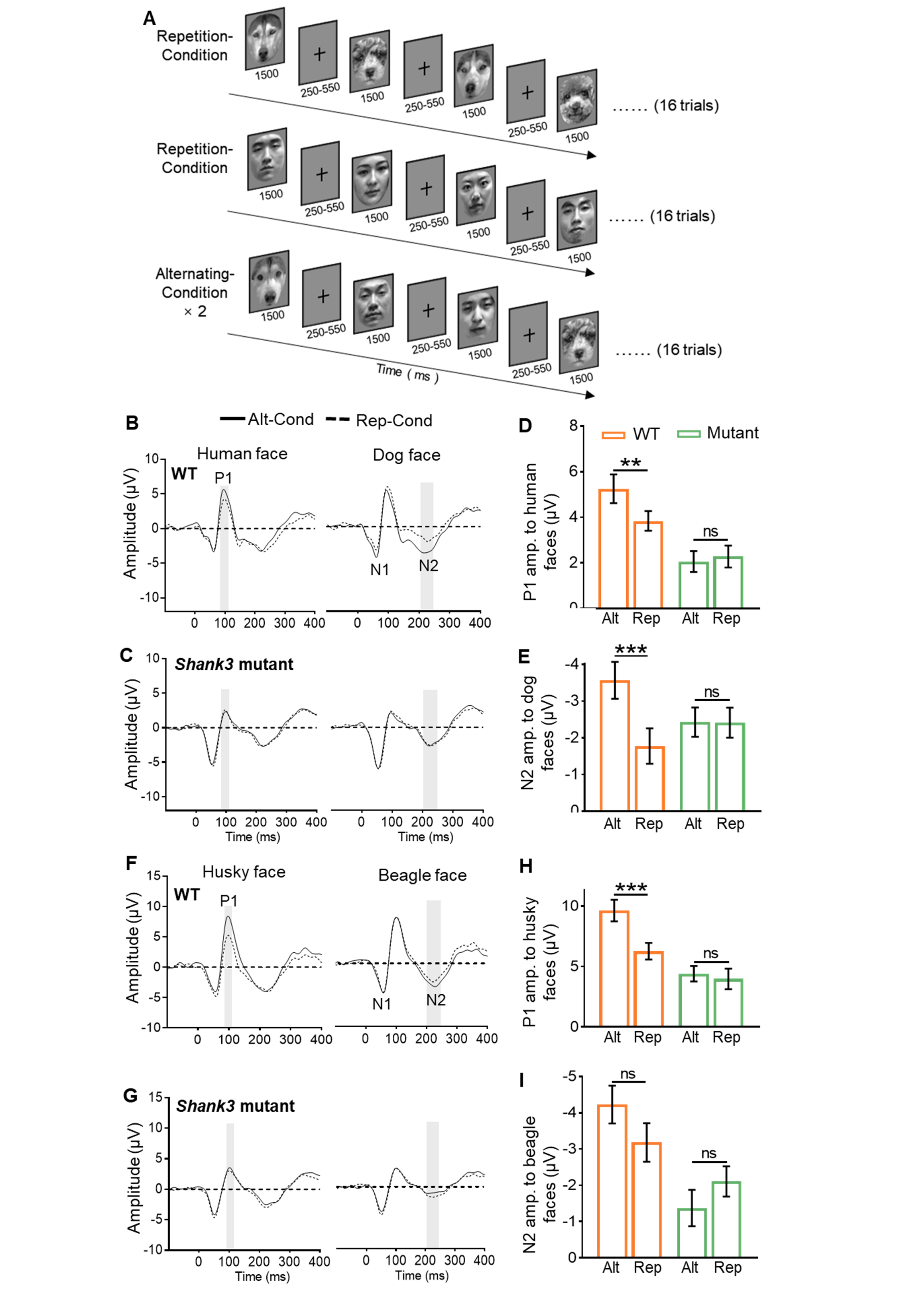

该研究第二部分包括三个实验。面孔偏好行为实验中使用不同物种(人和犬、黑猩猩和犬)以及不同品种犬(比格犬和哈士奇)的面孔,比较野生犬和突变犬对不同面孔图片的自然选择行为,发现野生型犬的行为选择偏好于同物种(犬比人、犬比黑猩猩)或同品种(比格犬比哈士奇)面孔刺激。眼动实验给被试犬同时呈现不同物种(人和犬、黑猩猩和犬)或不同品种犬(比格犬和哈士奇)的面孔,发现野生型犬对同物种或同品种犬面孔的注视时间更长。然而,突变犬没有表现出这些行为或注视时间的偏好。这些结果提示野生型犬与人类类似,具备加工面孔高水平社会属性的能力,但是,这些能力在Shank3突变犬有显著损坏。最后,电生理实验使用在人类研究中的重复抑制范式,研究被试犬面孔分类加工的神经动态过程,结果发现野生型犬对异类面孔的神经分类加工发生在刺激呈现后100毫秒左右,对同类面孔分的神经分类加工发生在刺激呈现后200毫秒左右(图四),但是这些自动的面孔分类加工的神经过程在Shank3突变犬消失,提示Shank3突变导致面孔神经分类加工的破坏。

图四。(A)电生理重复抑制实验范式。(B-I)电生理实验结果。

该研究从多个水平揭示野生犬的面孔加工机制,为跨物种理解理解面孔加工的机制提供了新的科学依据,所发现Shank3突变孤独症模型犬的面孔加工障碍,为孤独症风险基因调控面孔认知加工提供了实验依据,为研究孤独症的面孔认知异常神经机制和治疗提供了一个有效的动物模型。该论文第一作者为中国科学院遗传与发育生物学研究所袁思琦博士,第二作者为博彩平台庞晨瑜博士。该论文的共同通讯作者为博彩平台、IDG麦戈文脑科学研究所韩世辉教授和中国科学院遗传与发育生物学研究所张永清研究员(现任湖北大学教授)。中国科学院遗传发育所的吴梁博士,英国林肯大学郭昆教授,美国耶鲁大学姜永辉教授和北京大学易莉教授等也对该研究做出了重要贡献。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、昆明春城计划以及武汉市科技局项目的资助。

2025-04-25